Contenu de la page.

Récits de l’Hôpital du Saint-Sacrement

L’Hôpital du Saint-Sacrement

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le père Auguste Pelletier, fondateur et premier curé de la paroisse du Très-Saint-Sacrement, déplore que la Haute-Ville ne dispose que d’un seul hôpital, L’Hôtel-Dieu de Québec, alors que les besoins ne cessent de s’accroître à l’ouest du cœur historique de Québec. Il existe certes l’hôpital Jeffery Hale, mais celui-ci se destine alors essentiellement à la population protestante.

Au même moment, le docteur Arthur Rousseau, doyen de la Faculté de médecine de l’Université Laval, souhaite doter l’institution d’enseignement d’un hôpital universitaire. Dès 1922, les deux hommes œuvrent donc de concert, en collaboration avec des notables de la ville, pour mettre sur pied un hôpital qui, selon l’intention initiale, sera pris en charge par les Augustines de L’Hôtel-Dieu de Québec.

Lire la suite »

Or, la construction est plus complexe que prévu et les Augustines se retirent rapidement du projet. C’est alors que les Sœurs de la Charité de Québec    prennent le relais et deviennent responsables de l’administration du nouvel hôpital, achevé en 1927, sous la direction d’une organisation laïque. prennent le relais et deviennent responsables de l’administration du nouvel hôpital, achevé en 1927, sous la direction d’une organisation laïque.

L’Hôpital du Saint-Sacrement ouvre ainsi officiellement ses portes le 13 décembre 1927, date à laquelle il reçoit sa première patiente. En plus des services de médecine et de chirurgie, il compte une école d’infirmières, des services de radiologie, de physiothérapie, d’ophtalmologie, d’oto-rhino-laryngologie et de pédiatrie, de même que des laboratoires d’anatomopathologie, de bactériologie et de chimie médicale. Le Dr Rousseau    , premier directeur médical de l’établissement, veille à ce que l’hôpital réunisse une équipe de médecins au fait des plus récentes découvertes dans leur domaine respectif et qu’il se dote d’un équipement médical à la fine pointe de la technologie contemporaine. , premier directeur médical de l’établissement, veille à ce que l’hôpital réunisse une équipe de médecins au fait des plus récentes découvertes dans leur domaine respectif et qu’il se dote d’un équipement médical à la fine pointe de la technologie contemporaine.

En 1936, l’établissement fait face à de sérieuses difficultés financières et, après avoir fonctionné pendant neuf ans sous le contrôle d’un bureau de direction laïque, devient la propriété des Sœurs de la Charité de Québec    . Quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale ralentit le fonctionnement interne de l’hôpital, alors que de nombreux membres du personnel sont mobilisés à l’étranger ou contribuent à l’effort de guerre. . Quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale ralentit le fonctionnement interne de l’hôpital, alors que de nombreux membres du personnel sont mobilisés à l’étranger ou contribuent à l’effort de guerre.

Après ce ralentissement temporaire, la période d’après-guerre est marquée par une forte croissance. L’institution construit un bâtiment moderne destiné à accueillir l’école des infirmières et la résidence du personnel. Elle met aussi sur pied de nouveaux programmes, dont celui de service social médical, le premier à Québec, ainsi que des cliniques neuropsychiatrique, anticancéreuse et du glaucome.

Outre l’inauguration des pavillons d’Youville et Henri-Pichette en 1960 et 1967, les années 1960 apportent de grands changements d’ordre administratif. En 1962, la Loi sur les hôpitaux fait passer les établissements de santé sous le contrôle de l’État. Dorénavant, chacun d’eux doit obtenir un permis d’exploitation et se conformer à une réglementation administrative préétablie. L’Hôpital du Saint-Sacrement est constitué en personne morale et les Sœurs de la Charité    cèdent la gestion de l’hôpital à une nouvelle organisation. cèdent la gestion de l’hôpital à une nouvelle organisation.

Ainsi, en 1968, après avoir été dirigée pendant plus de 40 ans par une religieuse, l’institution voit un premier directeur général laïque, Paul Pleau, en prendre la tête. À la même époque, comme les structures administratives, celles d’enseignement sont remodelées en profondeur, avec notamment l’arrivée du Centre hospitalier universitaire    et des Cégeps. Une partie des médecins de l’Hôpital du Saint-Sacrement quitte alors les lieux pour participer à l’organisation du nouveau CHU et des Cégeps. Une partie des médecins de l’Hôpital du Saint-Sacrement quitte alors les lieux pour participer à l’organisation du nouveau CHU    et les aspirantes infirmières sont dirigées vers les Cégeps, avec la fermeture corollaire de l’école des infirmières. et les aspirantes infirmières sont dirigées vers les Cégeps, avec la fermeture corollaire de l’école des infirmières.

Au cours des années 1970 et 1980, la modernisation de l’institution se poursuit dans la sphère médicale. De nouveaux centres de recherche et des départements voient le jour. Pensons entre autres au Centre régional d’hématologie (1973), à la Clinique des maladies du sein (1974), au Centre suprarégional pour les grands brûlés de l’est du Québec (1984) et au Laboratoire de culture cutanée (1985) qui se distinguent sur les scènes régionale, nationale et même, dans certains cas, internationale.

En 1995, l’Hôpital du Saint-Sacrement et l’Hôpital de l’Enfant-Jésus    sont regroupés pour former le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA), dont la fusion donne naissance au principal centre d’hématologie de l’est du Québec et au principal centre de diagnostic, de traitement, de recherche et d’enseignement sur les maladies du sein. Dans la foulée, plusieurs des fleurons de l’Hôpital du Saint-Sacrement partent vers d’autres établissements de santé. Le département d’hématologie et de greffe osseuse ainsi que le Centre des grands brûlés sont déplacés vers l’Hôpital de l’Enfant-Jésus sont regroupés pour former le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA), dont la fusion donne naissance au principal centre d’hématologie de l’est du Québec et au principal centre de diagnostic, de traitement, de recherche et d’enseignement sur les maladies du sein. Dans la foulée, plusieurs des fleurons de l’Hôpital du Saint-Sacrement partent vers d’autres établissements de santé. Le département d’hématologie et de greffe osseuse ainsi que le Centre des grands brûlés sont déplacés vers l’Hôpital de l’Enfant-Jésus    , respectivement en 1999 et 2002, alors que le département d’obstétrique-gynécologie est transféré à l’Hôpital Saint-François d’Assise , respectivement en 1999 et 2002, alors que le département d’obstétrique-gynécologie est transféré à l’Hôpital Saint-François d’Assise    en 2004. en 2004.

En contrepartie, le Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia prend de l’ampleur et le Centre universitaire d’ophtalmologie de Québec arrive à l’Hôpital du Saint-Sacrement autour de 2006. Une nouvelle fusion aura lieu en 2012 entre le CHA et le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) pour former le CHU de Québec.

Aujourd’hui, les équipes de l’Hôpital du Saint-Sacrement offrent des soins spécialisés et surspécialisés particulièrement en ophtalmologie et en cancer du sein, ainsi que des soins d’urgence. Les activités de recherche fondamentale, clinique et évaluative du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval situées à l’Hôpital du Saint-Sacrement sont axées sur l’ophtalmologie et la sénologie.

Extrait de Tremblay-Lamarche, Alex. « La riche histoire de l’Hôpital du Saint-Sacrement ». Québecensia : bulletin de la Société historique de Québec, vol. 38, no 1 (mai 2019), pp. 24-28.

Photo : 03Q_P600S6D1P0130_HSS

Quartier Saint-Sacrement - Chemin Sainte-Foy - Vue éloignée de l'hôpital Saint-Sacrement, 1928, BAnQ Québec, Collection initiale, (03Q,P600,S6,D1,P130), Thaddée Lebel,

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121896   . .

Le résumé de ce récit fait partie de la murale Nos origines qui est exposée dans le corridor central de l

Le résumé de ce récit fait partie de la murale Nos origines qui est exposée dans le corridor central de l’ Hôpital du Saint-Sacrement, près des salles d’enseignement.

De l’hôpital au front

Près de huit décennies après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la contribution des Canadiens à ce conflit est bien connue, mais celle du personnel médical des hôpitaux canadiens n’a laissé que très peu de traces.

C’est notamment le cas pour la contribution du personnel de l’Hôpital du Saint-Sacrement, à Québec, dont plusieurs médecins et infirmières sont volontairement partis en Europe pour soigner les blessés dans les installations militaires des Alliés. Leur présence sur le terrain, leur courage et leur dévouement ont contribué au rayonnement de l’Hôpital du Saint-Sacrement sur la scène internationale.

Par exemple, les lieutenantes infirmières Rose Hamelin, Rose-Alma Caron, Atala Coulombe, Jeannette Vachon, Gabrielle Rossignol et Éva Cayer ainsi que les docteurs Jules Gosselin et Jean de St-Victor sont déployés aux quatre coins du continent européen.

Parmi ces personnes, l’infirmière Coulombe est envoyée à l’Hôpital de Bramshott en Angleterre. Elle y demeure jusqu’en 1943 où, pendant son séjour, elle accueille les soldats et soigne leurs blessures à toute heure de la journée. Atala est d’ailleurs l’une des deux seules Canadiennes-Françaises sur les 90 infirmières que compte l’établissement. Elle sera ensuite réaffectée en Algérie, puis en Italie, suivant la progression des Alliés en Europe. Aujourd’hui, une rue de Cap-Rouge est nommée en son honneur.

Les infirmières Atala Coulombe, Elizabeth Gordon, Nan Prescott, Frances Tetlaw en Algérie, juillet 1943. Atala Coulombe était infirmière à l’Hôpital du Saint-Sacrement.

Pour sa part, le Major Jules Gosselin, assistant au laboratoire d’électroradiologie, part outre-mer en juin 1941 pour occuper le poste de premier radiologiste consultant avec les forces alliées en Angleterre, en Afrique du Nord et en Italie. Au printemps 1945, il est promu lieutenant-colonel du Corps médical de l’armée canadienne. Il assurera la direction et la surveillance des services de radiologie des unités établies en Angleterre et en France jusqu’à la fin de la guerre.

Pendant ce temps, à Québec, un grand nombre de médecins et d’infirmières de l’Hôpital du Saint-Sacrement se portent volontaires pour soigner les soldats blessés qui reviennent du front et remplacer le personnel habituel des hôpitaux militaires qui ont été mobilisés. On les retrouve ainsi à l’Hôpital de Valcartier, à l’Hôpital militaire de l’hospice Saint-Charles et à l’Hôpital militaire érigé sur les plaines d’Abraham (aujourd’hui le Musée des Plaines d’Abraham).

À la fin de la guerre, en décembre 1945, l’Hôpital du Saint-Sacrement organise une soirée de reconnaissance pour souligner le retour de ses employés au pays. Dans une allocution, le Dr Joseph-Édouard Morin, bactériologiste-pathologiste responsable des laboratoires de l’hôpital, remercie les invités d’honneur d’avoir « porté si haut et avec tant de dignité le nom de l’Hôpital du Saint-Sacrement dans tout le pays et à l’étranger ».

Un résumé de ce récit est exposé entre les locaux A1-12 et local A1-14 de l’Hôpital du Saint-Sacrement.

Photo « Nursing sisters of No.15 Canadian General Hospital, Royal Canadian Army Medical Corps (R.C.A.M.C.), El Arrouch, Algeria, 15 July 1943 » – Lieut. Terry F. Rowe / Canada. Dept. of National Defence / Library and Archives Canada / PA-213771.

Sources

Jobin, Pierre. « Chronique, variétés et nouvelles : promotion du major Jules Gosselin », Laval Médical, vol. 10, no 3 (mars 1945), p. 240.

Morin, J.-Edouard. « Efforts de guerre de l’Hôpital Saint-Sacrement », Allocution prononcée à l’occasion du retour de la guerre des 24 médecins et infirmières de l’Hôpital du Saint-Sacrement, 1945.

Tremblay-Lamarche, Alex. « Atala Coulombe, infirmière québécoise au front », Cap-aux-Diamants, no 141 (2020), pp. 38-39.

Tremblay-Lamarche, Alex. « Hôpital du Saint-Sacrement pendant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) », Cap-aux-Diamants, no 140 (hiver 2020), pp. 41-42.

Le Centre des maladies du sein, depuis 1974

C’est à l’automne 1974 qu’a commencé la grande aventure de la Clinique des maladies du sein de l’Hôpital du Saint-Sacrement, initiée par les Drs Luc Deschênes, chirurgien, Jocelyne Chiquette, omnipraticienne, et Jacqueline Fabia, épidémiologiste. Leur vision était d’innover pour améliorer le traitement du cancer du sein en tenant compte des besoins des personnes atteintes.

La collaboration des divers intervenants, la création d’un registre permettant d’évaluer les soins, la recherche, l’enseignement ainsi que le soutien et l’information de la clientèle ont été, dès les débuts, des moyens mis en place pour atteindre leurs objectifs. À ce moment, ces trois médecins ne s’imaginaient certainement pas que leur initiative de développer un centre pour la prise en charge clinique des pathologies mammaires allait prendre une telle ampleur dans le futur!

Lire la suite »

La collaboration interdisciplinaire, valeur fondamentale du Centre des maladies du sein (CMS)

Elle est présente très tôt dans son histoire et, dès son ouverture, les cas sont discutés systématiquement chaque semaine en multidisciplinarité par l’équipe qui compte :

-

des chirurgiens;

-

des oncologues médicaux;

-

des omnipraticiens;

-

deux infirmières;

-

un radiologiste;

-

un cyto-pathologiste.

Même avant le regroupement des hôpitaux universitaires de Québec, le CMS travaille déjà en mode multisite, notamment avec les traitements de radiothérapie qui étaient données à L’Hôtel-Dieu de Québec et aujourd’hui au Centre intégré de cancérologie. Les radio-oncologues participent avec assiduité aux cliniques des tumeurs depuis des années.

De même, afin de pouvoir constamment innover dans les soins et le soutien offerts aux patients, la recherche est présente dès le début de l’aventure.

Une première infirmière de recherche se joint d’ailleurs à l’équipe dès 1982. Au fil des années, de nombreuses personnes ont accepté de participer aux projets de recherche locaux et internationaux menés au CMS. De nos jours, en plus des cliniciens chercheurs, plusieurs chercheurs du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval sont des collaborateurs réguliers du CMS.

Ce sont ainsi plus de 1 000 nouvelles personnes atteintes de cancer du sein traitées annuellement au CMS qui bénéficient des innovations apportées par la recherche.

Avec l’évolution des connaissances et la diversité des traitements proposés, l’équipe du CMS a dû s’agrandir et se diversifier.

Plus de 100 professionnels œuvrant au CHU contribuent à la globalité des soins offerts au CMS, dont :

-

des chirurgiens;

-

des médecins spécialistes en oncologie médicale, en génétique et en chirurgie plastique;

-

des pharmaciens spécialisés;

-

une kinésiologue;

-

une nutritionniste;

-

des équipes de psychologues;

-

des équipes de travailleurs sociaux;

-

des équipes de physiothérapeutes;

-

une sexologue;

-

des patientes partenaires;

-

des patientes accompagnatrices.

Le CMS joue un rôle majeur en enseignement à différents niveaux universitaires.

Il offre aussi des activités de formation continue aux médecins et aux autres intervenants de la santé lors de ses journées de formation en maladies du sein et en oncogénétique qui se tiennent chaque automne.

Le CMS est reconnu comme centre tertiaire dans la prise en charge de la cancérologie mammaire.

En 2006, la Direction du programme de lutte contre le cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a reconnu le CMS comme centre de référence et, plus récemment, il a été désigné par le MSSS pour soutenir le développement du réseau de cancérologie mammaire de l’est du Québec.

Le CMS ne cesse d’innover dans la qualité des soins proposés aux patients. À travers le leadership de ses responsables médicaux, comme les Dres Christine Desbiens et Brigitte Poirier, il poursuit ses objectifs dans une perspective d’avenir.

En savoir plus sur le Centre des maladies du sein

Les Drs Jocelyne Chiquette, Jacqueline Fabia et Luc Deschênes.

Le Centre des maladies du sein regroupe plusieurs spécialistes et spécialités. Découvrez-les !

L’évolution de la radio-oncologie en cancérologie mammaire

Le centre de radiothérapie de L’Hôtel-Dieu de Québec situé dans le Pavillon Carlton-Auger a été inauguré en 1971. Il permettait aux patients de tout l’est du Québec et en partie à ceux du Centre-du-Québec de bénéficier de soins en radio-oncologie.

Depuis, plusieurs centres autonomes ont ouvert leurs portes dans ces régions, ce qui a permis d’accroître l’accessibilité aux traitements. Dans la grande région de la Capitale-Nationale, les traitements en radio-oncologie sont offerts depuis le printemps 2022 au Centre intégré de cancérologie (CIC) du CHU de Québec-Université Laval, dans un environnement lumineux et mieux adapté.

À gauche : Pavillon Carlton-Auger, L’Hôtel-Dieu de Québec. Photo : Ville de Québec, Service de la culture et du patrimoine.

À droite : Centre intégré de cancérologie, CHU de Québec-Université Laval.

Lire la suite »

Une équipe au service des patients

Depuis 50 ans, l’offre de soins en radiothérapie à Québec n’a cessé de croître, passant de plus de 1 200 patients traités en 1972 à plus de 3 000 patients en 2022. En 1971, le centre fonctionnait avec quatre radio-oncologues, un physicien médical, cinq infirmières et onze technologues.

Progressivement, l’équipe interdisciplinaire s’est élargie afin de mieux répondre aux divers besoins des patients. Depuis l’ouverture du CIC, on compte maintenant :

-

19 radio-oncologues, dont six impliqués directement dans les traitements pour le cancer du sein;

-

28 physiciens médicaux;

-

huit infirmières;

-

95 technologues;

-

une infirmière praticienne spécialisée;

-

des ingénieurs biomédicaux;

-

des dentistes;

-

des nutritionnistes;

-

des agents administratifs;

-

des préposés;

-

une équipe de recherche en radio-oncologie.

En plus de s’occuper des traitements, l’équipe de radio-oncologie du CIC contribue à plusieurs programmes de formation, dont ceux des médecins spécialistes en radio-oncologie, des technologues en radio-oncologie et des physiciens médicaux.

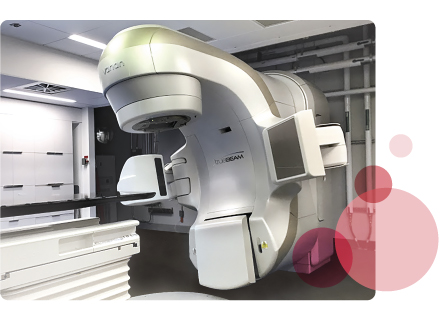

Du cobalt aux accélérateurs modernes

À son ouverture, le Centre de radiothérapie offrait des traitements sur des appareils au cobalt-60, une technologie moderne pour l’époque! On assistait ainsi à Québec aux débuts du « mégavoltage », c’est-à-dire à une irradiation plus pénétrante, épargnant davantage la peau. Aujourd’hui, les patients sont traités à l’aide d’accélérateurs linéaires à la fine pointe de la technologie qui délivrent une irradiation beaucoup plus ciblée, en un temps nettement plus rapide.

Appareil de traitement Theratron 80: Cobalt 60 dans les années 1970.

Accélérateur linéaire en 2023 au Centre intégré de cancérologie, CHU de Québec-Université Laval.

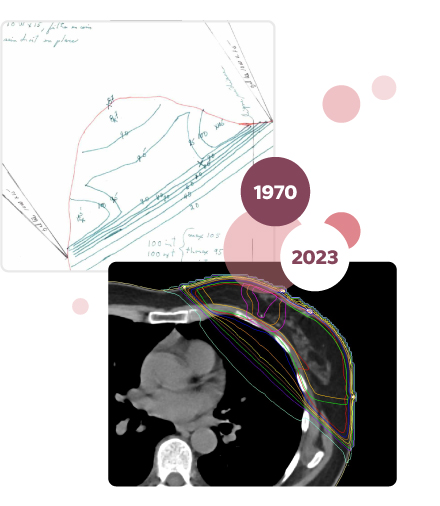

Dosimétrie informatisée

Ces nouvelles technologies modernes, incluant les calculs de dose à l’aide d’outils informatiques performants, permettent une modulation très précise de la dose d’irradiation, ce qui contribue à réduire de façon marquée les réactions inflammatoires en cours de traitement ainsi que les séquelles à long terme, telles la douleur ou la déformation du sein.

De plus, l’imagerie maintenant utilisée pour la planification des traitements de radiothérapie permet de diminuer considérablement la dose de radiations reçue par les organes adjacents, comme le cœur, les poumons et le foie.

Plan de dosimétrie des années 1970 (en haut) et Plan de dosimétrie en 2023 (en bas).

Traitements personnalisés et meilleure qualité de vie

Les progrès et la recherche en cancérologie mammaire permettent maintenant d’offrir à certains patients éligibles des traitements plus ciblés et plus sécuritaires.

La durée de la radiothérapie peut aussi être réduite dans certains cas à une seule semaine de traitements, ce qui représente une nette amélioration pour la qualité de vie des patientes qui venaient auparavant se faire traiter quotidiennement pendant quatre à six semaines.

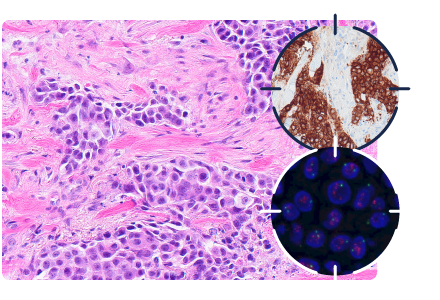

La pathologie du sein à l’Hôpital du Saint-Sacrement

Le travail du pathologiste occupe un rôle primordial dans le domaine du cancer du sein, puisque c’est son examen qui va préciser le type de tumeur ainsi que son degré d’agressivité. Sur la base de ces informations, le clinicien pourra choisir le traitement le plus approprié pour la patiente.

Lire la suite »

Les choses ont beaucoup évolué entre les débuts de la Clinique des maladies du sein et aujourd’hui.

1970-1980

Au début des années 1970, le diagnostic de cancer se portait généralement en examen extemporané, c’est-à-dire pendant que la patiente était endormie, au moyen d’une biopsie chirurgicale de la lésion.

Les patientes étaient emmenées en salle d’opération sans diagnostic préalable précis, sur la foi d’une suspicion clinique ou d’un examen cytologique suggérant une malignité. Une majorité des opérations étaient faites pour des lésions bénignes, mais plusieurs patientes avaient toutefois la mauvaise surprise de découvrir au réveil de la chirurgie qu’elles étaient atteintes d’un cancer, un sein en moins, la mastectomie totale étant le traitement privilégié à l’époque. L’examen du pathologiste se limitait essentiellement à confirmer le diagnostic de cancer du sein et à prélever un petit fragment de la tumeur pour l’établissement du statut des récepteurs hormonaux en biochimie.

Des essais cliniques amorcés à la fin des années 1970, et auxquels la Clinique a participé, ont permis de démontrer qu’une mastectomie partielle suivie de traitements de radiothérapie était tout aussi efficace qu’une mastectomie totale pour obtenir un contrôle local de la maladie. La mastectomie partielle a donc été adoptée dans les années 1980 comme traitement chirurgical de choix pour une majorité de cancers. La responsabilité d’évaluer les marges et de s’assurer du retrait complet des tumeurs est alors revenue au pathologiste.

1990

L’amélioration des techniques d’imagerie (mammographie) dans les années 1990 a permis de documenter les lésions grâce au développement en radiologie des techniques de biopsie à l’aiguille de gros calibre. Le programme québécois de dépistage du cancer du sein s’est développé en parallèle.

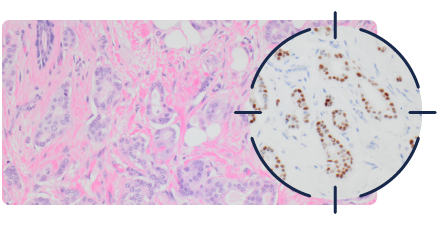

Ces biopsies ramènent de petits cylindres tissulaires sur lesquels le pathologiste peut poser un diagnostic précis. On peut ainsi éviter plusieurs chirurgies non nécessaires, avoir une idée précise des tumeurs malignes et choisir d’emblée le traitement approprié. Les divers marqueurs nécessaires au traitement personnalisé peuvent être évalués sur ces biopsies (récepteurs hormonaux – HER2 – Ki67 – PDL1).

Carcinome canalaire infiltrant bien différencié exprimant les récepteurs à l’œstrogène (récepteur hormonal).

2000

Les années 2000 ont vu apparaître les techniques dites de « signature génique » qui permettent de procéder à l’analyse moléculaire d’un fragment tumoral.

Cette analyse permet d’établir un score de récidive afin de prédire si la patiente va bénéficier ou non de traitements de chimiothérapie. Avant l’arrivée de ces techniques, la chimiothérapie était donnée de façon non discriminatoire, souvent sans effet bénéfique.

2024

Aujourd’hui, le service de pathologie de l’Hôpital du Saint-Sacrement traite plus de 1 000 nouveaux cas de cancers du sein par année, ce qui en fait l’un des plus gros centres au Canada et un centre de référence.

Neuf pathologistes spécialisés en cancer du sein y travaillent, soutenus par deux spécialistes en sciences biologiques, cinq assistant-pathologistes et une importante équipe technique et administrative.

Carcinome canalaire infiltrant pauvrement différencié avec surexpression de la protéine HER2 (immunohistochimie) et l’amplification du gène HER2 (FISH).

L’évolution de la radiologie à l’Hôpital du Saint-Sacrement

La mammographie en était à ses débuts lorsque le Centre des maladies du sein (CMS) a vu le jour en 1974. En effet, les premiers appareils de mammographie ont été conçus en 1965 et leur commercialisation remonte à 1969. Les premières mammographies étaient toutefois loin de ce qu’elles sont aujourd’hui et la radiation était élevée.

Lire la suite »

Au Québec, au Département de radiologie de l’Hôpital du Saint-Sacrement, le Dr Luc Audet a été parmi les premiers radiologistes à promouvoir cette technologie. Il recrute le Dr Michel Petitclerc et, grâce à ces deux médecins, l’imagerie mammaire a toujours été une priorité en radiologie à l’Hôpital du Saint-Sacrement.

1970

En 1972, les premiers appareils utilisant la technologie des rayons X et des films apparaissent. Cette technologie sera à la base des mammographies pour des décennies.

En 1977, s’ajoutent les vues magnifiées et les compressions focalisées. L’année suivante, on utilise une méthodologie plus performante qui améliore significativement la qualité des images.

À partir de ce moment, la mammographie devient indispensable.

On peut alors réaliser les premières localisations à l’aiguille pour les lésions non palpables.

1980

Dans les années 1980, les premières études sur le dépistage sont connues et la mammographie progresse.

1990

Au début des années 1990, l’échographie s’ajoute à la mammographie et les interventions percutanées sous échographie se pratiquent.

Vers 1995, le Département de radiologie de l’Hôpital du Saint-Sacrement se procure son premier appareil de biopsie sous guidage mammographique.

En 1995, l’Hôpital du Saint-Sacrement devient le point central pour le traitement du cancer du sein dans la région de Québec.

L’équipe de radiologistes recrute alors sa première radiologiste avec surspécialisation en imagerie mammaire, la Dre Nathalie Duchesne. Elle développera les aspects de l’intervention et de l’enseignement en plus d’offrir un cours pratique sur l’intervention mammaire à l’international (The Breast Course). Ces ateliers seront diffusés en direct à partir du Département de radiologie de l’Hôpital du Saint-Sacrement.

En 1998, le Programme québécois de dépistage du cancer du sein débute et l’Hôpital devient le Centre de référence pour investigation désignée (CRID). Il s’agit d’un centre reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour compléter l’évaluation diagnostique d’une anomalie mammaire radiologique. Le nombre d’interventions mammaires ne cesse de croître et le Département s’agrandit. Une deuxième radiologiste avec formation surspécialisée, la Dre Anita Dorion, se joint à l’équipe médicale.

2000

En 2005, le Département de radiologie acquiert un appareil de résonnance magnétique (IRM) qui devient partie intégrante de l’arsenal d’imagerie mammaire, avec un nombre grandissant d’examens effectués annuellement. Quelques années plus tard, la biopsie mammaire sous guidage IRM est introduite.

2010

Dans les années 2010, le Dr Yves Loisel instaure la tomosynthèse qui devient un pilier de l’imagerie mammaire et permet de réduire de façon significative le nombre de rappels suivant une mammographie de dépistage. L’équipe de radiologistes spécialisée en sein s’agrandit également avec l’arrivée des Dres Valérie Blouin, Virginie Houle et Marlène Tremblay.

2020

Le Dr Loisel introduit la mammographie de contraste ainsi que les interventions (biopsies et localisations) par cette modalité au début des années 2020 à l’Hôpital du Saint-Sacrement.

En 2022, le Département de radiologie effectue annuellement 3 400 examens et interventions mammaires.

Depuis 1974, un nombre important de techniciennes et techniciens dévoué(e)s augmentent continuellement les effectifs du Département et facilitent toutes les interventions réalisées.

Hémato-oncologie : des avancées qui changent le cours de la maladie

L’hémato-oncologie est la spécialité qui traite les cancers et les maladies du sang. Les traitements utilisés sont en général des médicaments intraveineux ou en comprimés. Les progrès importants de cette discipline durant les dernières décennies ont permis d’augmenter significativement les probabilités de survie, notamment en cancer du sein.

Lire la suite »

Plusieurs catégories de médicaments existent :

Traitement anti-hormonal

Le tamoxifène, un anti-hormone, a été l’un des premiers médicaments offerts en comprimés pour traiter les cancers du sein hormonodépendants. Depuis, d’autres thérapies anti-hormonales ont été développées avec succès. Ces médicaments abordables sont la pierre angulaire du traitement pour les personnes avec cancer du sein dont la croissance est soutenue par les hormones.

Traitement de chimiothérapie

Depuis les années 1970, la chimiothérapie est utilisée pour les personnes avec des cancers qui ne sont pas sensibles aux anti-hormones, pour celles qui ont un cancer à plus haut risque de récidive ou pour celles chez qui le cancer a récidivé. Plusieurs types de chimiothérapie sont toujours fréquemment utilisés aujourd’hui, comme les anthracyclines et les taxanes. Des approches innovantes récentes ont permis d’améliorer l’efficacité de ce type de traitement en liant la chimiothérapie à des anticorps de synthèse (faits en laboratoire). Ces médicaments appelés « conjugué anticorps-médicament » ciblent plus précisément les cellules cancéreuses.

Traitement ciblé

Au début des années 2000, le Trastuzumab (HerceptinMC), un anticorps de synthèse, a amélioré de façon significative le devenir des patientes avec un cancer du sein surexprimant la molécule HER2 * et a marqué le début de l’ère des thérapies plus ciblées. Depuis, plusieurs autres médicaments ont été développés pour atteindre des cibles précises, certains intraveineux et d’autres en comprimés.

Traitement d’immunothérapie

Le système immunitaire nous protège des infections. Celui-ci joue également un rôle important dans la lutte contre le cancer. Ainsi, des médicaments comme le Pembrolizumab aide le système immunitaire à combatte le cancer, en association avec la chimiothérapie.

La recherche continue à développer de nouveaux traitements et à identifier des biomarqueurs qui permettent de prédire quelle patiente obtiendra un bénéfice ou non selon les traitements possibles.

Le Centre des maladies du sein est fier d’avoir participé à plusieurs études cliniques phares ayant conduit à l’approbation de nouveaux médicaments qui ont grandement amélioré l’efficacité des traitements du cancer du sein.

* Surexpression de la molécule HER2 : « Le gène HER2 est aussi connu sous le nom de gène ErbB2 ou gène HER2/neu. HER2 signifie "human epidermal growth factor receptor 2", soit récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain. Le gène HER2 est un oncogène et une protéine située à la surface des cellules, qui fait en sorte que la cellule se développe. Lorsqu’un cancer présente une quantité excessive de la protéine HER2, on parle alors de surexpression de la HER2 ou de cancer HER2 positif. Certains types de cancer présentent une mutation du gène HER2 qui engendre une production excessive de la protéine HER2 et provoque la croissance du cancer. » Source : Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/cancer-information/what-is-cancer/genes-and-cancer/genetic-changes-and-cancer-risk (page consultée le 20 août 2024).

La recherche : au cœur de la mission du Centre des maladies du sein

« Les ravages mortels du cancer du sein sont à ce point importants qu’il est difficile de ne pas s’intéresser à la question. » C’est en ces mots que la Dre Jacqueline Fabia définit la situation à Québec dès 1974.

C’est à ce moment qu’en réponse à une vaste enquête de l’Institut national du cancer américain, auquel elle participe activement, la Dre Fabia incite le Dr Luc Deschênes, oncologue chirurgical, à ouvrir une Clinique des maladies du sein (CMS) avec la Dre Jocelyne Chiquette, omnipraticienne, à l’Hôpital du Saint-Sacrement.

Lire la suite »

De la Dre Fabia vient une inébranlable conviction que la recherche doit être au cœur de la mission d’un établissement de santé comme l’Hôpital du Saint-Sacrement à l’époque et le CHU de Québec-Université Laval aujourd’hui. Ainsi, sous son impulsion et sous la direction du Dr Luc Deschênes, l’unité de recherche fait ses premiers pas en 1980 à l’Hôpital du Saint-Sacrement.

De 1980 à 1985 Le CMS participe à l’étude canadienne sur le dépistage du cancer du sein

Dès le début, la recherche s’intéresse à l’impact du soutien sur le bien-être des femmes et sur l’évolution du cancer du sein. De grandes innovations dans les soins, autant au niveau chirurgical que dans les traitements systémiques (chimiothérapie, hormonothérapie, etc.), ont été rendues possibles par les projets internationaux auxquels a participé le Centre des maladies du sein. Près de 6 000 femmes ont depuis fièrement pris part à un essai clinique, un registre ou une enquête, ces recherches permettant de mieux comprendre et d’aider à « enrayer ce fléau éminemment mortel », comme le rêvait la Dre Fabia.

Au début des années 1980, le Dr Luc Deschênes initie d’importantes études

Elles définissent encore aujourd’hui les meilleures pratiques, dont l’étude NSABP B-06 qui a démontré l’efficacité de la mastectomie partielle combinée à la radiothérapie dans le traitement du cancer du sein. À cette époque, l’unité de recherche en est encore à ses débuts et ne compte qu’une seule employée, Mme Edith Picard, infirmière. Celle-ci dévouera l’essentiel de ses 30 années de carrière en recherche au CMS.

Le Dr Jean Robert, puis la Dre Louise Provencher, ont brillamment poursuivi le développement de l’équipe de recherche et des connaissances de la maladie

C’est durant les 25 ans de leur gestion de la recherche qu’ont commencé les premiers traitements ciblés et les balbutiements et l’intégration du profilage moléculaire* dans la pratique. La pathologie diagnostique a pris son envol et la mesure d’expression des récepteurs de l’œstrogène, de la progestérone ainsi que du HER2** sont devenus langages courants. Des traitements novateurs provenant de l’immunologie sont mis de l’avant. Les anticorps monoclonaux*** sont utilisés pour freiner l’évolution de la maladie.

Les avancées chirurgicales ne sont pas en reste, puisque de meilleures technologies d’imagerie et de marquage affinent constamment la chirurgie afin de conserver le sein. Des approches innovantes ont fait chuter l’excision préventive de ganglions, ce qui a permis de limiter les effets secondaires incapacitants. Durant ce quart de siècle riche en découvertes, l’équipe de recherche n’a cessé de s’agrandir.

Au fil des années, des collaborations avec des chercheurs de plusieurs disciplines se sont forgées

En effet, des études portant sur la génétique, l’adhésion aux traitements, les troubles du sommeil, les complications de la chimiothérapie, les nouveaux types d’imagerie mammaire, les facteurs de risque du cancer, etc. ont été menées. L’équipe a aussi eu de belles collaborations avec des chercheurs du Département de médecine sociale et préventive, dans son axe épidémiologique, et du Département de recherche biomoléculaire.

50 ans plus tard, cette unité de recherche, dirigée par la Dre Julie Lemieux, comprend plus d’une dizaine de médecins spécialistes et près de 20 employés dédiés à une soixantaine d’études internationales qui y sont menées de front en tout temps. Les chercheurs cliniciens du CMS collaborent aussi à plusieurs projets de chercheurs du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Notes

* Le profilage moléculaire consiste à analyser le tissu tumoral, soit l’ADN (matériel génétique), l’ARN (matériel porteur de codes génétiques) ou la molécule de protéine, à l’aide de tests qui permettent de détecter des anomalies et d’identifier des moyens de combattre plus précisément le cancer.

** Les récepteurs de l’œstrogène, de la progestérone et du HER2 sont des biomarqueurs détectés par profilage moléculaire pour lesquels des traitements efficaces existent.

*** Les anticorps monoclonaux sont un nouveau type de traitement révolutionnaire dérivé du système immunitaire. La fonction immunitaire, bien que présente, n’est pas le principal mode d’action de ce type de traitement. L’anticorps monoclonal tire sa force de sa capacité à être un missile à tête chercheuse redoutable. Il peut ainsi trouver des anomalies sur certaines molécules propres aux cellules cancéreuses, anomalies préalablement découverte par profilage moléculaire.

L’oncogénétique : pour des diagnostics et des soins plus précis

L’oncogénétique, branche de la génétique qui s’intéresse aux mutations héréditaires qui accroissent le risque de cancer, s’est développée grâce à une collaboration constante entre la recherche et la clinique.

Lire la suite »

L’histoire de l’oncogénétique au Centre des maladies du sein (CMS) a débuté en 1996 avec la collaboration au projet du Pr Jacques Simard sur l’identification, dans la population canadienne-française, des mutations BRCA dont la présence augmente le risque de cancer du sein et de cancer des ovaires.

De 1996 à 2005

Les tests génétiques étaient accessibles aux personnes uniquement par l’entremise de cette recherche. La collaboration avec le Pr Simard à divers projets de recherche internationaux en oncogénétique et pour la prédiction du risque se poursuit depuis.

En 2007

Le service d’oncogénétique du CMS a été mis sur pied par la Dre Jocelyne Chiquette, omnipraticienne cofondatrice du CMS impliquée depuis 1996 en oncogénétique, et l’infirmière Josée Rhéaume. Dès lors, les tests ont pu être réalisés au CMS. De 2007 à 2014, l’analyse était faite pour un gène ou une mutation à la fois, et parfois hors Québec, ce qui allongeait les délais. En 2014, l’infirmière Claire Brousseau se joint au service d’oncogénétique, puis en 2022, Valérie Otis, infirmière clinicienne du CMS, remplace Josée Rhéaume au moment de sa retraite. Dès 2012, des patientes accompagnatrices ont joint l’équipe.

En 2012

La Dre Jocelyne Chiquette et le Pr Michel Dorval collaborent à la création du Centre ROSE (Ressources en Oncogénétique pour le Soutien et l’Éducation), puis à celle du Réseau ROSE en 2015, avec l’aide de Karine Bouchard et le soutien de la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ). Ces projets innovants ont reçu des prix et ont permis de créer des outils de communication pour les familles, d’offrir un accompagnement avec une patiente accompagnatrice, de développer l’enseignement aux patients, de promouvoir le travail en réseau et de former des intervenants.

En 2014

Un projet de recherche amène des améliorations techniques permettant d’offrir des analyses regroupées des gènes de prédisposition au cancer du sein, appelées panels multigènes (PMG), et de raccourcir les délais pour obtenir les résultats.

En 2017

Grâce au modèle collaboratif (MCO) ou mainstreaming développé au CHU, en accord avec le service de génétique du CHUL, les chirurgiens-oncologues ont pu prescrire les tests urgents tout en bénéficiant du soutien de l’équipe d’oncogénétique pour l’enseignement aux patients et la divulgation des résultats. Ce modèle collaboratif (MCO) est d’ailleurs analysé avec le projet de recherche C-MOnGene par le Pr Hermann Nabi en collaboration avec le CMS.

Depuis 2017, quatre symposiums sur le risque héréditaire de cancer (SRHC) ont eu lieu aux deux ans, en alternance avec la Mise à jour en cancer du sein du CMS. Le quatrième symposium a eu lieu le 6 octobre 2023. Ces événements s’adressent aux médecins, infirmières et autres professionnels de la santé et ont pour objectifs de mettre à jour des connaissances, de susciter les échanges et la collaboration ainsi que le maintien des compétences.

La collaboration entre la clinique et la recherche amène plusieurs projets de recherche qui touchent divers aspects de l’oncogénétique. Le Programme québécois de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux a remis un Prix de cancérologie en 2023 à l’équipe de l’étude PERSPECTIVE Intégration & Implantation à laquelle participe l’équipe du CMS. C’est la première étude canadienne visant à évaluer l’acceptabilité et la faisabilité d’une approche d’évaluation personnalisée du risque de cancer du sein pour orienter le dépistage du cancer du sein.

En 2020

Un mandat a été donné au CHU de Québec-Université Laval (CHU) et au CMS, par le RUISSSUL*, pour formaliser le Réseau en oncogénétique de l’est du Québec (ROEQ) et ainsi poursuivre la mission du Réseau ROSE. Depuis 2024, le Réseau en oncogénétique a été intégré à la structure du CHU et celui-ci en est le maître d’œuvre pour l’est du Québec.

En 2023

L’équipe d’oncogénétique a accueilli le Dr Mathias Cavaillé, oncogénéticien, ainsi que la Dre Gabrielle Bergeron-Giguère, chirurgienne ayant suivi une formation supplémentaire en oncogénétique.

Depuis octobre 2023, les analyses des panels multigènes sont maintenant réalisées au CHU de Québec-Université Laval.

Note

* RUISSSUL : « Le Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’Université Laval (RUISSSUL) […] couvre 7 régions administratives s’étendant sur un territoire de plus de 400 000 km2. Il regroupe 2 établissements universitaires (UL et UQAR) et 10 établissements de santé et de services sociaux desservant une population de plus de 1,8 million d’habitants du Québec. » Source : https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/reseau-de-formation-clinique (page consultée le 20 juin 2024).

La chirurgie au Centre des maladies du sein

La première chirurgie du sein en Amérique du Nord a été réalisée à L’Hôtel-Dieu de Québec, en 1700, par le Dr Michel Sarrazin. Bien que cette opération ait probablement été rudimentaire, elle a tout de même été un succès, puisque la patiente a survécu près de 40 ans après l’opération.

Lire la suite »

En 1850

William Stewart Halsted, chirurgien américain, développe la technique connue sous l’appellation de « mastectomie radicale » qui consiste à enlever tout le sein, avec l’excision des muscles pectoraux sous-jacent et des ganglions de l’aisselle.

En 1948

Cette chirurgie mutilante a été remplacée par une nouvelle technique développée par le chirurgien britannique David Howard Patey, la « mastectomie radicale modifiée », qui laissait le muscle pectoral en place.

Dans les années 1960

Des études menées, notamment par les Drs Hugh Auchincloss et JL Madden, chirurgiens américains, ont permis de faire évoluer cette chirurgie vers la mastectomie partielle pour les cas où les tumeurs sont plus petites.

Les premiers chirurgiens du Centre des maladies du sein (CMS) de l’Hôpital du Saint-Sacrement ont d’ailleurs contribué à cette évolution en participant à des études internationales. En 1982, cette technique a été adoptée par l’ensemble de la communauté médicale et c’est d’ailleurs la technique qui est encore pratiquée de nos jours. Associée à de la radiothérapie, elle permet d’obtenir les mêmes résultats de survie que la mastectomie radicale.

Dans les années 1980

Les reconstructions mammaires pour les patientes qui avaient subi la mastectomie totale ont débuté. On utilisait alors soit des implants mammaires, soit du tissu autogène, et différentes techniques étaient réalisées par les chirurgiens plastiques.

En 1983, la première reconstruction par « TRAM » (Traverse Rectus Abdominal Muscle Flap) au Québec, utilisant la graisse abdominale afin d’être transposée au sein et vascularisée par le muscle de l’abdomen, a été réalisée à l’Hôpital du Saint-Sacrement par le Dr Félix-André Têtu. En 1985, le Dr Têtu réalise aussi la première « reconstruction simultanée » au Québec, soit lors de la même intervention que la mastectomie.

Plusieurs techniques se sont ensuite raffinées avec le temps. Encore aujourd’hui, les reconstructions sont effectuées en utilisant des implants mammaires ou du tissu autogène. Des reconstructions avec le grand dorsal (muscle du dos) sont aussi pratiqués dans certains cas.

Dans les années 2000

L’équipe des plasticiens s’agrandit et la technique du « DIEP » (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) apparaît. Celle-ci préconise l’utilisation de lambeaux libres pour reconstruire le sein et nécessite un microscope pour assurer les liens entre les vaisseaux sanguins qui nourrissent les tissus et qui façonneront le nouveau sein. Ces approches peuvent se faire en même temps ou après la mastectomie totale selon plusieurs facteurs médicaux.

Au fil du temps, l’amélioration des techniques de radiothérapie, notamment grâce aux techniques d’imagerie de tomodensitométrie, donnent un meilleur résultat esthétique et une moins grande morbidité reliées aux complications chirurgicales.

Toujours au début des années 2000, les chirurgiens oncologues développent la technique du « ganglion sentinelle », étude à laquelle l’équipe des chirurgiens du CMS a participé. Dans la majorité des cas, cette technique permet de diminuer le nombre de ganglions prélevés lors de la chirurgie de l’aisselle.

Toujours dans le but d’améliorer l’esthétique, les chirurgiens du sein adaptent aussi l’oncoplastie pour les chirurgies partielles, techniques qui rappellent celles des réductions mammaires utilisées par les plasticiens.

L’ajout de nouvelles recrues de chirurgiens au Centre des maladies du sein permet de suivre le courant mondial ainsi que de mieux desservir la région de Québec et de l’est du Québec. En 50 ans, l’équipe chirurgicale s’est agrandie pour compter sept chirurgiens oncologues dédiés aux pathologies mammaires et cinq plasticiens.

|