La technologie médicale est au cœur des soins. Encore faut-il qu’elle soit bien choisie, sécuritaire, fonctionnelle et disponible au bon moment. Au CHU de Québec-Université Laval, une équipe spécialisée veille à ces conditions : le service du génie biomédical (GBM). Les membres de cette équipe accompagnent chaque étape du cycle de vie des équipements médicaux, de leur acquisition à leur entretien.

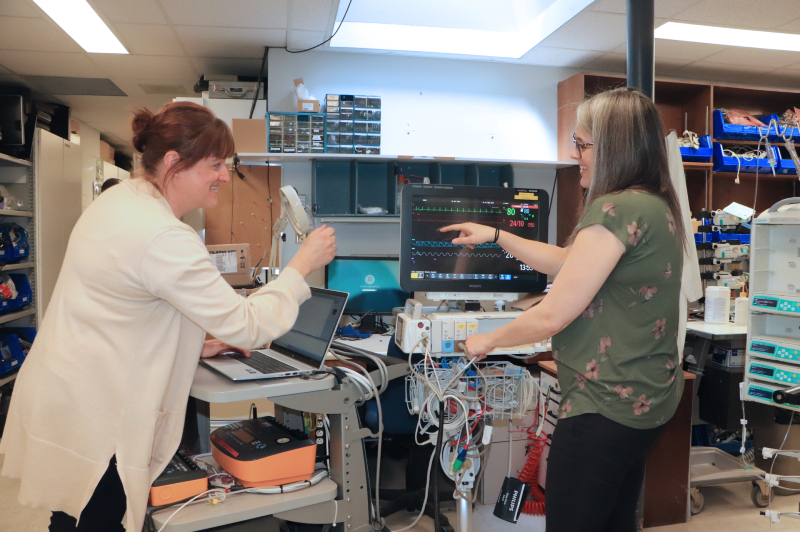

Fait peu commun dans ce secteur encore majoritairement masculin : ce service se distingue par une présence féminine marquée au CHU, incluant une coordonnatrice technique, deux techniciennes et une parité chez les ingénieurs. À l’occasion de la Semaine nationale du génie biomédical et clinique, Michèle Touzin, ingénieure biomédicale, et Valérie Bathalon, technicienne en entretien biomédical, nous font part de leur réalité et expriment leur fierté d’exercer un métier aussi essentiel pour la sécurité des soins.

Qu’est-ce qui vous a menée vers le génie biomédical et qu’est-ce qui vous passionne dans ce domaine?

Michèle Touzin, ingénieure biomédicale : « Mon parcours scolaire m’a amenée à découvrir un domaine dont je ne soupçonnais pas l’existence : l’ingénierie biomédicale. Ce qui m’a tout de suite interpellée, c’est la possibilité de jumeler mes compétences techniques et mon profil de recherche à une dimension profondément humaine, celle du milieu de la santé. Savoir que chaque projet contribue directement à l’amélioration des soins aux patients est une source constante de motivation. »

Valérie Bathalon, technicienne en entretien biomédical : « De mon côté, tout comme Michèle, la découverte du domaine s’est aussi faite un peu par hasard. J’ai connu la profession grâce à un technicien actif dans le milieu biomédical, car elle n’avait jamais été présentée durant mes études. Ce qui m’a immédiatement attirée, c’est la possibilité de mettre mes compétences techniques au service de la santé. C’est un domaine en constante évolution, qui demande rigueur, curiosité et capacité d’adaptation, et c’est précisément ce défi qui me stimule au quotidien. »

Votre rôle couvre une portion bien précise du cycle de vie des équipements. Comment s’articulent vos responsabilités au quotidien?

Michèle : « Mon rôle consiste à coordonner les différentes étapes du remplacement d’un équipement médical ou d’un parc d’équipements, depuis la planification jusqu’à l’acquisition et à la livraison. Je collabore également à leur installation. Une fois l’équipement livré, l’équipe de techniciens, dont Valérie, prend la relève pour assurer sa mise en service et son entretien tout au long de sa durée de vie utile. Pour mener à bien chaque projet, je travaille en synergie avec plusieurs intervenants du milieu de la santé afin d’évaluer et de comprendre les besoins cliniques. Au-delà de la planification, j’assume aussi un rôle d’expert-conseil auprès des différentes équipes. »

Valérie : « Comme Michèle l’a mentionné, je prends le relais une fois l’équipement livré. Je procède à sa mise en service, à son entretien préventif régulier et à ses réparations éventuelles. Je travaille également en collaboration avec les équipes cliniques en les soutenant dans l’utilisation des équipements et en demeurant attentive à leurs besoins techniques. Lorsque les appareils arrivent en fin de vie utile, je participe au processus de remplacement en coordination avec l’équipe d’ingénierie et le personnel des unités de soins. »

Selon vous, comment votre travail contribue-t-il à la qualité et à la sécurité des soins offerts aux patients?

Michèle : « En assurant une vigie constante sur la vétusté des équipements et en planifiant leur remplacement au bon moment, je contribue à prévenir les bris de service et à maintenir la continuité et la fiabilité des soins. Je veille aussi à ce que les nouveaux appareils respectent toutes les normes en vigueur et soient utilisés dans le cadre de leur homologation et de leur certification. Lorsque requis, je participe aux analyses de risques pour bien évaluer les enjeux liés à l’introduction de nouvelles technologies. »

Valérie : « Tout comme Michèle et l’équipe de génie biomédical, la prévention est aussi au cœur de mon travail. En effectuant régulièrement l’entretien préventif, je réduis les risques de panne et je m’assure que les équipements demeurent sécuritaires et performants. Cela permet de minimiser les risques, tant pour les patients que pour les utilisateurs, et de soutenir une pratique clinique fiable et sécuritaire. »

Le génie biomédical est un domaine encore peu représenté par des femmes. Comment vivez-vous cette réalité au CHU?

Michèle : « Dans notre équipe d’ingénieurs, la parité entre femmes et hommes est bien présente, ce qui est encore peu courant dans notre domaine. C’est surtout dans les ateliers de techniciens biomédicaux que la réalité masculine est plus marquée. Personnellement, j’ai toujours évolué dans des milieux majoritairement masculins, que ce soit pendant mes études, où les femmes étaient peu nombreuses, ou aujourd’hui au travail. Je me suis toujours sentie à ma place, respectée et soutenue, peu importe le contexte. »

Valérie : « Pour ma part, je savais dès mes études que je travaillerais dans un milieu technique majoritairement masculin. Ma personnalité m’a permis de m’y intégrer naturellement et de m’épanouir. L’environnement de travail au CHU est aussi très facilitant, notamment grâce à l’ouverture et au respect de mes collègues. Il ne faut pas oublier que le milieu hospitalier, dans son ensemble, est fortement féminin, ce qui crée un équilibre enrichissant dans mes interactions au quotidien. »

Qu’est-ce qui vous rend la plus fière dans votre travail?

Michèle : « Ce qui me rend la plus fière, c’est de constater qu’après plus de dix ans d’expérience, je continue d’apprendre, de me perfectionner et de rester aussi passionnée par mon métier. Avec les années, j’ai acquis l’assurance nécessaire pour prendre du recul sur mes dossiers tout en relevant de nouveaux défis, car aucun projet n’est identique et le milieu évolue rapidement. Sur le plan humain, je suis fière d’avoir bâti un réseau de confiance où les gens savent qu’ils peuvent compter sur mon écoute et mon soutien. Sentir que je contribue concrètement au réseau de la santé est une grande source de satisfaction. »

Valérie : « Ce qui me rend la plus fière, c’est de constater que, même en coulisses, mon travail contribue directement à la qualité et à la sécurité des soins. Chaque équipement que je vérifie, répare ou installe joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. Même si mon action n’est pas toujours visible, elle a une portée réelle, et c’est ce sentiment d’utilité qui me motive au quotidien. »

Une contribution féminine qui enrichit le présent et trace l’avenir

Le génie biomédical joue un rôle essentiel dans le maintien de soins sécuritaires et efficaces. L’expérience de Michèle Touzin et de Valérie Bathalon témoigne d’un engagement professionnel ancré dans la rigueur, l’innovation et le souci constant de répondre aux besoins des équipes et des patients.

Grâce à une expertise diversifiée et à une collaboration étroite avec les milieux cliniques, ce service incarne une force technologique au service de la santé.