En 1986, la première greffe de peau produite en laboratoire au Canada est effectuée grâce aux travaux du Dr François Auger. C’est le début d’une grande aventure qui révolutionne encore aujourd’hui les soins aux grands brûlés.

À l’époque, l’exploit de « faire pousser de la peau » en laboratoire vient tout juste d’être réalisé pour la première fois par une équipe de Boston. Un an plus tard, s’inspirant de cette innovation, des chirurgiens de l’Hôpital du Saint-Sacrement prélèvent un morceau de peau d’un enfant gravement brûlé et l’envoient au Dr Auger. Ce dernier, avec son équipe, réussit à en extraire les cellules et, grâce à cette culture, la greffe peut être effectuée.

C’est ainsi que le « Laboratoire des grands brûlés » fait ses débuts, à l’Hôpital du Saint-Sacrement. Des chercheurs et des chercheuses sont recrutés, l’équipe grandit, reçoit du financement de la Fondation des Pompiers du Québec pour les grands brûlés pour acheter ses équipements, puis prend le nom de « Laboratoire d’organogénèse expérimentale » (mieux connu sous le nom de « LOEX »).

Aujourd’hui, le laboratoire compte une vingtaine de chercheurs qui, outre la peau, se spécialisent dans différents tissus, vaisseaux et organes : cornée, vaisseaux sanguins, vessie, etc. Les chercheurs travaillent avec des étudiants gradués provenant des secteurs les plus variés – médecine, sciences biomédicales, biologie cellulaire, biochimie, génie mécanique, génie physique, génie électrique, pharmacie… – qui, chacun avec son bagage et sa vision, ouvrent des perspectives et enrichissent les collaborations.

Une expertise unique au monde

À partir de ces premiers greffons cultivés par l’équipe du Dr Auger, les projets de recherche se sont multipliés et ont permis de mieux comprendre, par exemple, certaines pathologies ou encore l’action de nouveaux médicaments.

Avec les années, l’expertise de l’équipe s’est raffinée au point où elle est présentement la seule au monde à produire un type de peau bicouche – derme et épiderme – avec une technique appelée « auto-assemblage » qui donne des résultats exceptionnels.

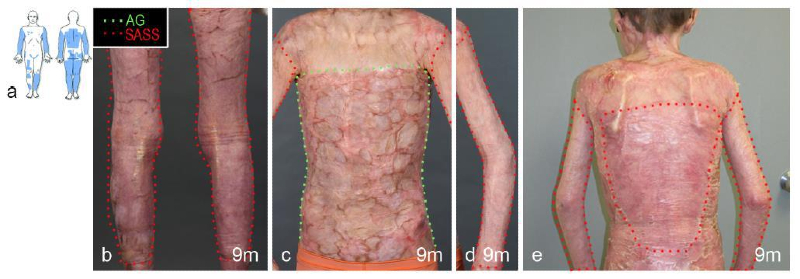

Des essais cliniques sont actuellement menés avec l’approbation de Santé Canada afin de comparer la « nouvelle » technique à l’autogreffe standard (prélever un morceau de peau du patient et le greffer immédiatement ailleurs sur son corps).

Jusqu’à maintenant, les résultats obtenus sur une quarantaine de patients dépassent les attentes : « avec l’autogreffe, des cicatrices hypertrophiques qui bloquent les articulations se créent, mais ce n’est pas le cas avec notre peau bicouche. De plus, c’est aussi très intéressant pour les enfants, car notre peau grandit avec eux, ce qui n’est pas le cas avec l’autogreffe classique. L’absence de cicatrices et l’élasticité de notre peau évitent aux patients de devoir se faire réopérer », explique Véronique Moulin, professeure et chercheuse spécialisée en guérison des plaies et cicatrisation au LOEX.

« Ce qui est intéressant aussi, c’est que nous n’utilisons aucun biomatériau. Tout est entièrement produit par les cellules du patient. Et comme nous travaillons à partir de cellules souches, la peau produite peut se régénérer pendant toute la vie du patient », ajoute Lucie Germain, professeure et chercheuse spécialisée en génie tissulaire au LOEX.

Cependant, pour obtenir ces avantages, il faut du temps, beaucoup de temps! Pour cultiver 1 000 cm2 (une surface équivalente à celle de 1 ½ feuille de papier 8 ½ x 11) de peau bicouche, soit la quantité nécessaire pour effectuer une première greffe, il faut compter deux mois et beaucoup de travail en laboratoire. Et comme les grands brûlés ont généralement besoin d’une bonne dizaine de greffes, le traitement complet peut prendre plusieurs mois.

« C’est pour cette raison que nous ne traitons que les patients qui sont brûlés sur au moins 50 % de la surface de leur corps. Non seulement ces patients retirent de grands avantages de notre technique, mais ils doivent, de toute manière, passer plusieurs mois à l’hôpital. Notre traitement ne rallonge pas leur séjour », précise Véronique Moulin.

L’équipe tente donc de mettre au point une technique qui permettrait d’utiliser le derme produit à partir de cellules d’une autre personne que celles du patient (allogreffe) et de le cultiver « à l’avance », ce qui permettrait de raccourcir d’un mois le temps de production.

Ce délai plus court pourrait éventuellement permettre d’offrir le traitement à des patients moins gravement brûlés, voire à des patients qui souhaitent faire « réviser » leurs cicatrices hypertrophiques ou qui souffrent d’autres pathologies de peau.

Lucie Germain et Véronique Moulin tentent également de comprendre pourquoi leur peau donne d’aussi bons résultats en ce qui concerne les cicatrices et l’élasticité, ce qui pourrait éventuellement mener à l’amélioration des techniques de greffe standard.

En parallèle, l’équipe mène divers projets de recherche fondamentale, que ce soit pour améliorer la pigmentation de la peau produite ou encore pour y ajouter des glandes sudoripares permettant d’évacuer la chaleur.

« Les questions sur lesquelles nous travaillons nous viennent des médecins et des patients; ils nous expliquent leur point de vue et ça nous donne des idées pour nos recherches. Quand nous sommes satisfaits des résultats obtenus, nous passons en phase préclinique, puis clinique, et nous continuons toujours ainsi. La clinique nourrit la recherche, la recherche améliore la clinique. C’est un cercle », illustre Lucie Germain.

Comme quoi la révolution du génie tissulaire n’est pas terminée!

Photo principale : Véronique Moulin et Lucie Germain avec une partie de l’équipe du LOEX.