Témoigner de la folie des hommes

Propos recueillis par Claudette Lambert – 1er décembre 2022

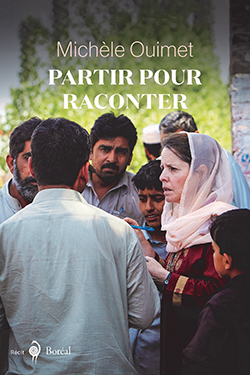

Michèle Ouimet a travaillé pendant 29 ans à La Presse, où elle a été successivement journaliste, éditorialiste, responsable du cahier principal du quotidien et chroniqueuse. Du Rwanda à l'Arabie saoudite, en passant par l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie et l'Égypte, elle a couvert les guerres, les révolutions et les désastres naturels dans une multitude de zones dangereuses à travers le monde. Lauréate du prix Judith-Jasmin et admise en 2021 à l’Ordre national du Québec pour son apport à la société québécoise, elle a aussi été récompensée par le prix Couronnement de carrière de la Fondation pour le journalisme canadien. Son livre intitulé Partir pour raconter est le récit passionnant de sa carrière de reporter internationale.

Claudette Lambert : Votre travail de journaliste et d’écrivaine fait appel à deux métiers : le goût de l’information et le plaisir d’écrire. Lequel des deux vous allume le plus?

Michèle Ouimet : Les deux m’allument, mais c’est très différent. Dans ma vie, je voulais être journaliste. Dès l’âge de 15-16 ans, j’écoutais l’émission Format 60 sur les ondes de Radio-Canada avec Pierre Nadeau. C’était la grande vedette! Je me disais : « C’est ça que je veux faire. » Je voulais aussi faire des reportages à l’étranger. J’ai commencé comme tous les journalistes par les chiens écrasés et ça ne me dérangeait pas, mais je proposais aussi des sujets. Il fallait apprendre à raconter une histoire, à bien la raconter. Je me souviens qu’avant de partir pour un voyage en Algérie en 1992, j’étais jeune journaliste depuis à peine trois ans à La Presse et Pierre Foglia m’avait dit : « Soigne ton écriture, c’est le seul conseil que je peux te donner. Même si tu prends des heures à ramasser ton information, si tu l’écris n’importe comment, les gens vont décrocher et ne te liront pas. » Il faut être rigoureux, respecter les faits et savoir les raconter. Et pour moi, ça a toujours été important. Essayer de raconter de façon claire. Je ne suis pas quelqu’un qui écrit vite. Ça me prenait parfois quatre heures à écrire une chronique. C’est sûr que je peux le faire en vingt minutes s’il y a une urgence et que c’est l’heure de tombée sinon, c’est long!

Vous avez souvent fait des reportages dans des conditions difficiles, accroupie sur un bout de trottoir, recluse dans une chambre d’hôtel miteux dans un pays en guerre, probablement souvent avec la peur au ventre.

M.O. : Je me forme une bulle, et alors, c’est comme si plus rien n’existait. Je suis capable de me concentrer, peu importe les conditions. C’est sûr que j’ai développé des maux physiques et des tensions d’épaules et de cou parce que j’écrivais dans toutes sortes de positions inconfortables. Mais j’étais très disciplinée. Je ramassais de l’information pour revenir ensuite dans ma chambre pour écrire jusqu’à très tard le soir et je préparais la journée du lendemain. Les semaines étaient longues, souvent je travaillais sept jours par semaine. Il faut être en forme. Oui je suis disciplinée, mais j’ai une excellente santé.

Pour accrocher les lecteurs, il faut un peu de sensationnalisme. Vous avez été témoin de choses horribles. Y a-t-il une limite à ne pas dépasser? Étiez-vous tiraillée entre le respect de la douleur des victimes et le désir d’être lue?

M.O. : Oui, mais ce n’est pas une question que je me posais quand j’écrivais. Quand j’ai couvert le génocide au Rwanda, j’ai décrit ce que je voyais dans de petits villages où il y avait des centaines de cadavres. C’était la réalité, les cadavres étaient là depuis deux ou trois semaines, à moitié décomposés et dégageaient une odeur épouvantable. Je trouvais que c’était important de témoigner. C’est sûr qu’il y a des situations qui sont délicates, si on couvre par exemple un infanticide. Quand j’ai parlé de cette femme qui avait accouché seule, qui était allée porter son bébé dans le bois de l’autre côté de la rue et que le bébé était mort, il fallait respecter une certaine pudeur et ne pas blesser en rapportant les faits. C’est davantage ce qui me préoccupait. Le sensationnalisme? Non! C’est une accusation que l’on fait souvent à tort et à travers quand on n’est pas dans le métier. Parfois, oui, la réalité est choquante.

Sur le terrain, vous êtes nos yeux et nos oreilles, mais nous tremblons aussi pour tous ces journalistes qui vont travailler dans des pays en guerre, là où c’est très dangereux. Vous frôlez constamment le danger. Qu’est-ce qui vous motive à prendre ces risques? Le courage? La passion? Une certaine témérité?

M.O. : C’est une question à laquelle j’ai toujours de la difficulté à répondre. Je sentais comme une urgence d’aller sur le terrain, pour voir, pour témoigner, pour écrire. Le danger, on l’apprivoise par couche. J’ai travaillé avec des fixeurs, qui sont des guides interprètes, des journalistes locaux idéalement. Quand je voulais aller à un tel endroit, je leur demandais leur avis. Nous consultions aussi le chauffeur : « Est-ce dangereux? Quels sont les risques de se faire kidnapper? » Nous devions jongler avec tous les dangers possibles. Je ne carburais pas à l’adrénaline, je restais toujours assez prudente, mais à un certain moment, il faut y aller. Quand je suis allée à Alep, il y avait un danger de kidnapping, mais je n’allais tout de même pas rester dans ma chambre, ce risque faisait partie de la réalité du terrain. Le besoin d’aller voir pour comprendre ce qui se passait est un sentiment très puissant, mais je ne voulais pas prendre des risques inutiles. J’ai un enfant, un conjoint, je me sentais responsable.

N’avez-vous jamais eu peur d’être trompée ou trahie par l’un de vos fixeurs?

M.O. : Je fais facilement confiance et j’ai un bon instinct. C’est Pierre Nadeau qui m’a appris à suivre mon instinct. Quand je suis allée en Syrie, j’ai traversé la frontière à pied. Je n’avais pas de fixeur. J’ai rencontré un gars qui parlait anglais et je lui ai demandé s’il voulait travailler pour moi et il a accepté. Il avait 24 ou 25 ans et il m’inspirait confiance. Il a trouvé un chauffeur et une planque où dormir. J’ai eu quelques mauvaises expériences au début, surtout dans les pays très religieux. Je suis une femme et parfois la relation peut être difficile, mais avec l’expérience, j’ai appris à trouver de bons fixeurs. J’ai aussi contacté les journalistes qui étaient allés plusieurs fois en Syrie ou en Afghanistan et je leur demandais s’ils connaissaient un bon fixeur. J’ai travaillé avec des gens capables de prendre un certain niveau de risque pour nous permette d’aller chercher des histoires, tout en restant en sécurité. Je suis encore en contact avec certains d’entre eux. Vivre le danger ensemble, ça crée des liens très forts.

Se mettaient-ils eux-mêmes en danger en vous aidant?

M.O. : C’était à eux d’évaluer le danger, c’est leur pays. Moi je ne parlais pas arabe et je ne comprenais pas les Pachtouns. Parfois, je demandais de faire des déplacements et on me disait non, c’est trop dangereux. Je m’obstinais un peu avec eux, et quand on me disait non, c’était non, je cédais. Quand nous sommes allés dans la prison à Kandahar, c’était extrêmement dangereux. Mon fixeur voulait qu’on parte et je lui disais : « Ça été assez compliqué d’entrer dans cette prison-là, je reste! » Il me disait : « Tu ne comprends pas. Le climat est très tendu, il faut qu’on parte. » Il m’a en quelque sorte sortie de ma bulle et j’ai compris.

Sur le terrain, le directeur éditorial n’est pas toujours au-dessus de votre épaule, vous êtes laissée à vous-même. Il vous faisait entièrement confiance?

M.O. : Je lui passais un appel par jour pour dire que tout allait bien, l’informer de ma journée du lendemain et lui envoyer mon texte. Ça m’est arrivé quelquefois de dire à mon directeur : « Demain, je pourrais peut-être faire telle entrevue, mais je n’en suis pas sûre. » Il me disait : « Écoute Michèle, c’est toi qui es sur le terrain. Fais attention à toi et surtout, ne prends pas de risques inutiles. » J’ai parfois eu des problèmes sérieux dans certains pays, mais La Presse a toujours été là pour moi à 100%. J’ai réveillé mon patron de temps en temps au beau milieu de la nuit parce que j’étais dans le trouble. Quand j’avais des dilemmes, je parlais aux autres journalistes et ça m’aidait à prendre des décisions.

Vous êtes allée dans des endroits où la situation politique était très complexe et les enjeux difficiles à évaluer. Comment arriviez-vous à cerner l’essentiel de ce qui se passait?

M.O. : Quand il y a eu la guerre entre Israël et le Liban, je regardais les bombes qui tombaient sur Beyrouth. C’était le matin et mon patron m’a fait venir à son bureau et m’a dit : « Michèle, est-ce que tu irais à Beyrouth? » Je n’avais jamais mis les pieds en Israël ni au Liban. C’est toujours volontaire, jamais La Presse ne va obliger quelqu’un à aller sur un terrain dangereux. J’ai dit : « …Bin oui… » « Mais, ce soir! » a-t-il ajouté. Je suis sortie de son bureau et là mon stress a explosé. Alors j’ai pensé: « Pourquoi ai-je dit oui? Est-ce que j’ai besoin d’un visa? Il me faut beaucoup d'argent américain. Je dois trouver un fixeur, régler tous les détails du voyage… » Finalement, tu t’assois dans l’avion et tu n’as aucune idée de ce que tu vas trouver là-bas. Le Liban est un pays hyper complexe qui a 17 ou 18 religions. Quand tu arrives sur le terrain, tu dois être prudent. Tu décris ce que tu vois, tu parles aux gens, tu parles à des experts, il te faut apprendre vite! Tu ne pars pas dans de grandes analyses. Les grandes analyses, tu les feras à Montréal. Je suis allée huit fois en Afghanistan. À chaque voyage je comprenais de mieux en mieux la complexité de leur réalité.

Quand je suis allée en Égypte, les patrons me l’ont demandé le matin et le soir j’étais déjà là. Le lendemain j’écrivais mon premier article. L’Égypte est un pays millénaire, dont l’histoire est compliquée, alors tu prends les bouchées doubles. La nuit dans l’avion, tu lis les textes que les collègues t’ont imprimés parce qu’ils ont bien vu que tu étais dans le jus. Tu fais des entrevues avec des experts pour tenter de démêler un peu tout ça et tu écris ce que tu vois. Il faut cependant être prudent dans nos jugements, car c’est facile de biaiser la réalité.

Vous avez vu des femmes voilées, violées, réduites à l’esclavage… Comme femme, comment vous êtes-vous sentie?

M.O. : La misère des femmes c’est toujours révoltant. En Afghanistan, j’ai vécu pendant une semaine dans une famille. Le père a été assez libéral pour accepter qu’une femme étrangère entre dans la maison, les enfants avaient entre 16 et 28 ans. Là j’ai compris bien des choses. L’homme est puissant dans la famille afghane et le carcan de la religion étouffe la liberté. Beaucoup trichaient, mentaient parce qu’ils aspiraient à la liberté, comme nous tous. L’une avait un amant secret et elle disait que si son père l’apprenait, il allait la tuer. Ça m’a fait beaucoup réfléchir. L’un a connu sa femme le jour de son mariage, alors sa femme était malheureuse et lui aussi. Toute la misère sexuelle est troublante également. Quand on était entre femmes, elles étaient très ouvertes.

J’ai vu des femmes dans toutes sortes de conditions! Les femmes en camps de réfugiés ne savent pas combien de temps elles vont être là, les enfants sont malades, ils font des cauchemars, ils ont la diarrhée tout le temps… Je suis allée dans beaucoup de pays musulmans et j’ai eu une relation particulière avec le voile. Au début je condamnais le voile en bloc. Ça me hérissait comme femme et comme féministe. Je ne comprenais pas, je rejetais le voile totalement. Et au fil des reportages, j’ai compris que c’était bien plus compliqué que je pensais. J’ai aussi été obligée de porter le voile intégral pour certains reportages. Ma pensée a donc changé au fil du temps.

Être une femme sur le terrain, est-ce un handicap?

M.O. : OH! Non! Mes collègues masculins me trouvaient très chanceuse, car je pouvais parler aux femmes. Pour eux c’était hors de question. Je pouvais aussi parler aux hommes. Je ne leur donnais pas la main, ils ne me regardaient pas dans les yeux, mais le fait que je sois une femme ne m’a pas empêchée d’interviewer des hommes. Mais les hommes journalistes ne peuvent pas interviewer des femmes. Quand ils entrent dans une maison, elles vont se cacher dans la cuisine. C’est un immense avantage d’être une femme. Je pouvais me voiler de la tête aux pieds et porter la burqa, donc on ne savait pas que j’étais une étrangère. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire.

Quand nous regardons les informations, nous sommes totalement impuissants devant les drames qui se passent sous nos yeux. À un moment donné nous ne sommes plus capables d’en prendre! Vous est-il arrivé d’avoir honte de notre indifférence?

M.O. : Quand il y a une sursaturation d’horreur, on décroche. On a besoin d’avoir des bons et des méchants. En Ukraine, les Ukrainiens sont les bons et les Russes, les méchants. En Syrie, c’était beaucoup moins clair. Quand on ne comprend pas les tenants et aboutissants d’un conflit, l’empathie s’émousse et on tourne la page. On est sursaturé d’images de malheur, de gens qui pleurent. Ce n’est pas facile à voir, mais nous devons nous forcer un peu. Nous, on n’a qu’à regarder les images, eux ils les vivent. Le défi qui attend les Ukrainiens, c’est la fatigue des Occidentaux et l’usure de la compassion. Si la guerre dure trop longtemps, les gens vont s’en détourner.

Sur le terrain, y a-t-il une solidarité entre journalistes de différents médias?

M.O. : Dans 90% des cas, je voyageais seule. Parfois dans un hôtel, je descendais à la salle à manger, je cherchais les journalistes occidentaux et quand je les voyais attablés ensemble, je prenais place autour de la table et on échangeait nos expériences. « Es-tu passé par là, est-ce dangereux? Comment tu as fait ça? Ah oui! On peut aller là? » Moi j’ai beaucoup bénéficié de cette solidarité-là. Quand je suis allée au Liban au moment de la guerre avec Israël, il y avait quatre jeunes journalistes turcs qui se demandaient s’ils devaient y aller. J’ai passé la nuit à jongler et au matin j’ai décidé d’y aller. Je suis partie avec les quatre journalistes, avec ma fixeuse et le chauffeur que j’adorais. En chemin nous avons rencontré des journalistes de la BBC, de CNN et nous avons fait un convoi. C’était important d’être ensemble, car c’était dangereux à cause des bombardements israéliens.

Avez-vous perçu de la résilience de la part de ces gens qui savent qu’ils peuvent mourir demain ou tout bêtement au coin de la rue? Comment arrivent-ils à vivre comme ça?

M.O. : Ils n’ont pas le choix. La guerre leur tombe dessus, comme en Syrie, où je suis allée deux fois. Mes patrons ne voulaient plus que j’y aille, ils trouvaient que c’était trop dangereux pour les Occidentaux. La première fois, j’ai rencontré Abdoula, un fixeur qui emmenait les photographes sur la ligne de front. Avant la guerre, Abdula étudiait la littérature anglaise. Il avait cinq frères, trois d’entre eux étaient déjà morts. Il m’avait dit : « Vous savez, une guerre c’est comme une longue dépression nerveuse. Tout s’effondre. » Et six mois plus tard quand je suis retournée en Syrie, j’avais hâte de revoir Abdula, mais il était mort. J’ai croisé un autre fixeur à la frontière, et je lui ai demandé s’il voulait travailler pour moi. Il m’a dit : « Non, je ne suis plus capable. Cette guerre-là me tue. Je n’ai plus d’énergie, je suis en dépression. » Oui, il y a de la résilience, mais le pire, je pense, ce sont les camps de réfugiés. Les conditions sont épouvantables! Souvent, ils sont là un an, deux ans. Au Pakistan, j’ai rencontré quelqu’un qui était là depuis 30 ans. Dans les camps de Palestiniens au Liban, certains sont nés là et leur mère aussi. Le taux de chômage s’élève à 98 % et le taux de dépression à 90 %. Ça, c’est dur!

Après avoir vu autant de détresse humaine, étiez-vous capable au retour de reprendre une vie normale?

M.O. : J’étais en choc culturel, il y avait toujours un petit moment d’ajustement. Mais j’étais toujours très contente de rentrer. J’avais juste envie de faire de la soupe et de tricoter… Je me lovais dans mon confort, j’appréciais ma sécurité.

On a l’impression que ça va mal à la grandeur de la planète. Avez-vous encore confiance dans l’humanité?

M.O. : Malgré tout, oui, je suis une personne optimiste. J’ai vu des gens extrêmement résilients, des gens de grand courage, des gens qui se battaient. Moi j’ai une formation en histoire et je pense que c’était pire au Moyen-âge. L’homme a quand même évolué. Il y aura toujours des guerres, il ne faut pas s’illusionner. Mais les guerres vont passer. Regardez le Kosovo, la Bosnie, dans les années 90 c’était l’apocalypse. Ces pays se sont reconstruits. Pensons à la Deuxième Guerre mondiale. L’homme finit par survivre.

Vos parents, votre conjoint et votre fille devaient avoir des nerfs d’acier pour survivre à tous vos départs!

M.O. : Mon conjoint a connu toutes sortes de phases. Une fois à mon retour il m’a dit : « Ça, c’était ton dernier reportage! » Je me suis dit : « Oh! Il ne me connait pas lui! C’est non négociable. » Quand je suis partie couvrir la guerre en Israël, il était tellement fâché qu’il m’a dompée à l’aéroport, à peine s’il a ralenti! On s’est réconciliés par courriel. Après, il m’a dit : « D’accord, je comprends à quel point c’est important pour toi. Je l’accepte. »

Pour ma fille, c’était différent. C’était une enfant et elle avait très peur que je meure. Elle m’a avoué qu’elle m’en voulait un peu parce que ça la stressait beaucoup. Je leur écrivais une fois par jour pour dire évidemment que tout allait bien, même si parfois c’était difficile, car je ne voulais pas les inquiéter.

Vous avez été témoin des dégâts de l’extrémisme religieux. Et c’est loin d’être fini sur la planète.

M.O. : Ça ne sera jamais fini. Moi je suis une athée, mais je comprends qu’il y a autre chose. Les religions extrêmes font énormément de dégâts. Ici à Montréal, nous pouvons être confrontés à toutes les dérives. Moi je vis dans le Mile-End, un quartier ultra-orthodoxe. Dans ma ruelle tous les voisins sont des Juifs orthodoxes. Je salue les femmes, on se parle parfois, elles sont curieuses et moi aussi. Quand je vois un voile intégral, ça me heurte. Ma mère était une immigrante. Ma grand-mère ne parlait ni français ni anglais. Elle ne savait ni lire ni écrire. Ma mère, quand elle a commencé l’école parlait seulement l’italien. Elle s’est assimilée. Et moi, je ne parle même pas l’italien. Il faut laisser le temps. La société va s’ajuster. Quand on change de pays, on a besoin de se regrouper, de préserver sa culture. Non, je ne suis pas inquiète.

Vous avez vu le pire de l’humanité. En êtes-vous sortie blessée moralement?

M.O. : Je pensais qu’au fil des reportages je m’endurcirais, mais c’est le contraire qui est arrivé. Je me suis fragilisée. La misère, ça me rentre dedans beaucoup plus qu’au début.

L’âge nous rend plus vulnérables physiquement aussi. Des heures et des heures d’avion, toute croche, stressée, ça use. À un moment donné je n’arrivais même plus à porter la lourde veste pare-balles. Oui, il y a un prix à payer. Mais je ne regrette rien.